近日 华师公布涨8

2025届研究生优秀毕业生名单

希望全体研究生向受表彰同学学习

并祝愿他们鹏程万里

开启人生新篇章

下面让我们一起看看

华师2025届研究生优秀毕业生名单

他们以信念为笔 以行动为墨

在华师写下奋斗的篇章

让我们聆听他们的成长故事

感受榜样的力量

在科研的星辰大海中

以积极为帆 以坚韧为桨

勇于探索 破浪前行

以积极底色铺就成长之路

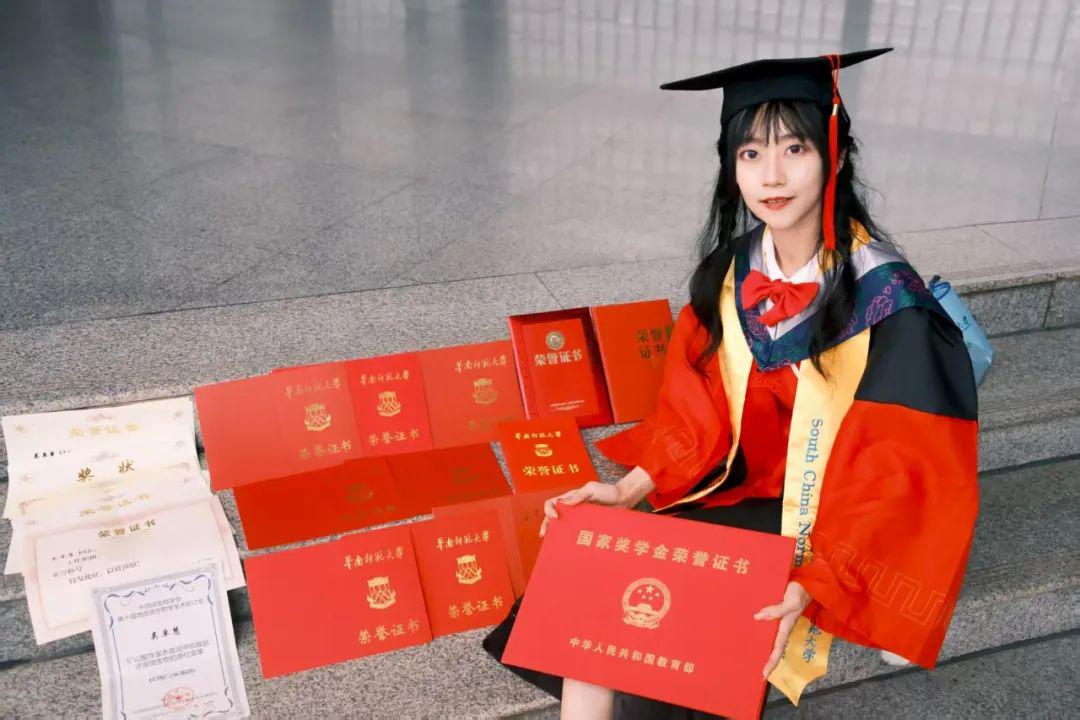

生命科学学院生态学专业2025届博士毕业生吴卓慧

“我是不是不适合做科研?”这是每一个在瓶颈中挣扎的博士生都可能有过的疑问。吴卓慧也曾思考过这个问题。她负责的博士课题,需要的不仅仅是生态学专业的知识,“学科+”的能力也格外重要,不仅有农学、基因学、微生物学等学科交叉的知识等着她深入探索,学习跨学科编程知识、分析数据也是个不小的挑战。除了知识层面需要有大量积累外,她还在科研实践上遇到了重重阻碍,比如田间试验屡遭台风肆虐、鼠患虫害,仪器故障频发,数据反复偏离预期…

面对这一切,她从未被挫败感击垮,而是选择主动出击。查文献、看网课、请教专业前辈,在交叉学科的挑战中摸索前行。她学会了拆解问题、逐步攻克,也学会借助平台与资源,与导师深入探讨方案,与同门携手共渡低谷。凭借扎实的专业功底、积极的心态和坚韧的毅力,她在反复尝试中迎来实验的突破与成果的落地。

吴卓慧认为,读博不仅是科研能力的锤炼,更是一场自我管理与心态调适的修行。在这段漫长的科研旅程中,她深知要做好时间规划,学会坐冷板凳、沉得住气。同时,她也懂得给予自己积极的心理回馈,把日常小成绩转化为持续前行的动力,发挥所长,张弛有度。

如今,吴卓慧以第一作者身份在国际期刊上已(拟)发表SCI论文3篇,参与发表SCI论文12篇,申请专利4项,荣获2024年博士国家奖学金、“华南师范大学优秀毕业生”称号。对于这些成果,她感慨最多的是幸运。“一路走来,幸有恩师提携、挚友相伴,多年的坚持与努力被肯定。更幸运的是,能在华师这样的平台完成硕博阶段的成长,这段经历赋予了我坚定的自信。”这段在华师的求学时光,也将是她未来路上宝贵的财富。

九载寒暑 扎根华师

他以严谨的态度踏实走好学术道路

在科研与教学中回馈母校涨8

在华师沃土,育科研之花

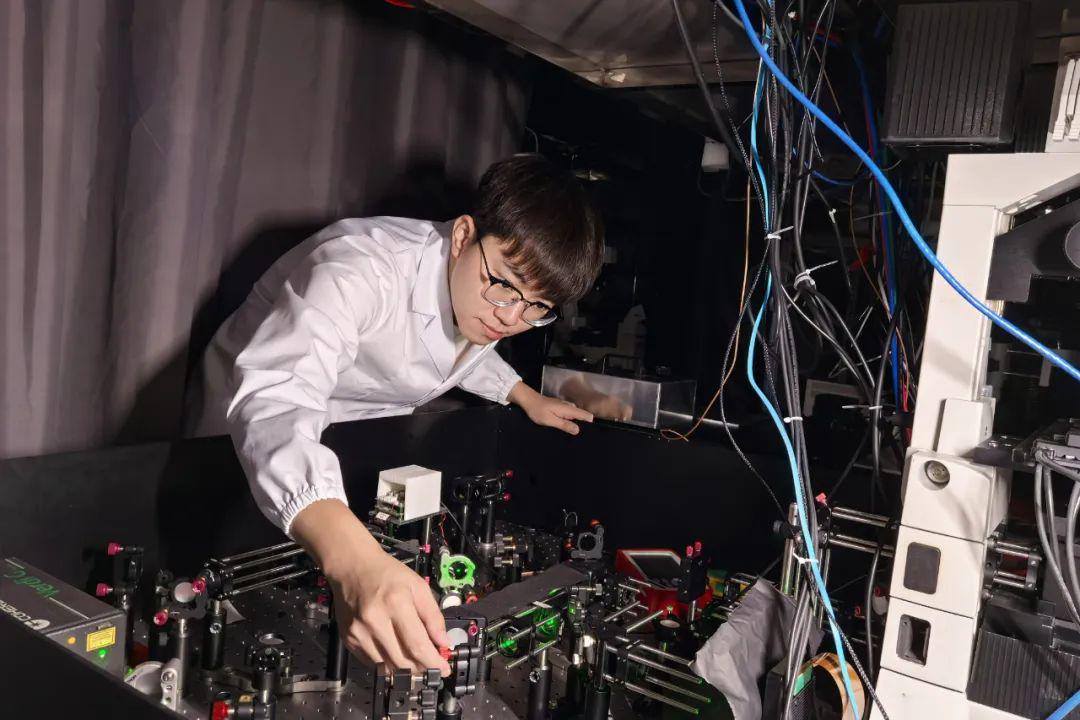

华南先进光电子研究院物理学专业2025届博士毕业生潘彬雄

从本科生到博士生,九载寒暑,潘彬雄与华师共成长。2015年初入华师,潘彬雄就读原物理与电信工程学院,这里是他学术之路开始的起点。读研期间,他在华师光电子研究院稳扎稳打,在这里,他逐渐领略到了非线性荧光与光学超分辨显微成像这个交叉学科的魅力,为他的学术科研打开了新世界的大门。往后,他也一直在这个领域深耕努力。

在潘彬雄参与的一系列科研项目中,攻克“无旁瓣4Pi显微术”单物镜干涉照明难题的历程令他记忆犹新。如何利用光场调制实现单物镜的高效干涉照明?他与团队经历无数次的实验、模拟、优化甚至推倒重来,最终创新性地融合超高阶非线性激发与镜面干涉调制方案,突破技术瓶颈,也因此在第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“黑科技”展示活动中荣获“星系”级作品(特等奖)。

读博期间,潘彬雄以第一作者(含共同)身份在光学领域顶级期刊《Light: Science & Applications》《Advanced Photonics》《Optica》等期刊上发表了4篇高质量论文。面对重要论文审稿返修期重叠的巨大压力,导师詹求强教授的关键援手令潘彬雄难忘。“詹老师通宵达旦与我们打磨回复,精修语法格式到每个标点。”这种近乎苛刻的学术严谨态度,不仅助力论文顺利发表,更深植了他的科研信条——“光学研究既要仰望星空,也要脚踏实地”。

潘彬雄由衷感念华师提供的一流实验平台、丰富的学术交流机会以及跨学科合作环境。九年的时光,从懵懂学子到科研新锐,他对这片培养他的沃土充满感激:“华师不仅赋予我知识,更塑造了我的科研品格。”未来,他将继续从事博士后研究,将这份感恩转化为力量,在科研探索与教书育人岗位上贡献力量,回馈母校的培养。

用画笔勾勒梦想

以足迹丈量责任

在支教与创作中

诠释着青年的担当

直面困难,相信自己

美术学院美术学专业2025届硕士毕业生刘建

“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。”刘建用这句话道出自己求学的心路历程。他执笔绘就心中的梦想蓝图,用支教轻叩山区孩子心灵的大门,把温暖与希望播撒在更远的地方。此前,刘建曾两度奔赴基层开展支教,一次是为期半年的西藏林芝支教之旅,另一次是赴西藏昌都开展为期一年的支教工作。读书期间,刘建还参加了五次三下乡活动。

原本就热爱支教服务的他,在师姐的建议下报名了研究生支教团,将知识带进乡野课堂,用专业助力山区孩子成长。“你和我们一起玩、听故事、跳舞,和你在一起的时光真的超开心,老师你真的超棒。”孩子们在信中写下的真诚话语,给予刘建前行的动力。人生充满许多未知挑战,在刘建看来,困难在所难免,但却促使他不断成长,提升自我。

“华师是我的'精神家园',在这里,我遇到了一群志同道合的师生朋友。”刘建很感激美院周耀威教授和肖映河副教授的指导与帮助。和周耀威教授合作的《西部支教日记》令他印象深刻,这幅作品以连环画的形式记录了昌都支教的点点滴滴。“2024年大年初一那天,我与周老师一同在画室作画。在老师的言传身教中,我不仅提升了绘画技艺,更领悟到面对困难时应有的态度与坚持。老师以身作则,将严谨、专注、热爱与从容融入教学和创作中,潜移默化地影响着我。”刘建说。

对刘建而言,这份“优秀毕业生”的荣誉是激励也是鞭策。他鼓励师弟师妹们要相信自己,“相信自己能做到什么,比实际上自己能做什么更重要。”他祝愿大家可以找到适合自己的节奏,从容不迫、踏踏实实地走好每一步。

在教学理论与实践的沃土上

以沉稳的步履踏实行进

走出属于自己的成长之路

步履不停,育桃李芬芳

文学院课程与教学论专业2025届硕士毕业生吴信宇

从华师文学院汉语言文学专业的本科生到研究生涨8,从优秀毕业生到优秀毕业生,不仅是学士学位到硕士学位的进化,更是吴信宇沉稳而丰盈求学之路的进程。

作为师范生,吴信宇积极跟随校内导师深入钻研语文课程教学理论与教材分析,同时,也在校外精进实践。他深耕学科研究,取得4.53的优异绩点;在核心期刊发表多篇论文,其中《高中语文统编教材中名家评语的源本分类及教学价值》更是被中国人民大学复印资料全文转载。读研期间,他获“语文报杯”全国微课大赛特等奖等多项荣誉。作为学生工作调研课题核心成员,吴信宇还赴香港参与大湾区卓越教师训练营,深入调研香港中小学教育实践,拓展教育视野。

谈及个人荣誉,吴信宇始终以“默默前行,卒有所获”自勉。他尤其感念校内导师练春招教授如亲人般的关怀,“每次踏入练老师的办公室,她总会将带来的水果零食分享给我们,亲切交流学业和生活”,这些日常的温暖与导师给予的肯定都让他更加坚定教育的理想。

在吴信宇看来,成功的喜悦令人欢愉但转瞬即逝,风雨兼程中的独特风景与同行伙伴才更为珍贵。他建议学子提升信息搜集力,明确目标并分阶段前行,坚信文科素养如涓涓细流终汇成终生力量。吴信宇用老师教导他的话“文经我手无差错,事交我办请放心”自勉,他也期待每位华师人都能“八仙过海,各达彼岸”,书写独特篇章。如今,怀揣这份信念,他已奔赴广东实验中学的讲台,将教育理想扎根基层,引航更多学子成长。

不惧挑战 迎难而上

她在坎坷的研究中坚定深潜

在母校温暖的关怀下稳步前行

深潜学术,笃行不殆

人工智能学院软件工程专业2025届硕士毕业生余杨祖怡

自2018年入学华师,余杨祖怡就感受到学校在学业和生活上对学生的关怀与支持。她在母校温暖的怀抱中努力向下扎根,在学术深潜的过程中寻找到了研究的乐趣与自我的价值感。研究生期间,她以“基于睡眠脑电的自动睡眠分期”为研究课题的方向,并以学生一作的身份发表了CCF-B会议论文、CCF-C会议论文以及中科院一区、三区期刊论文多篇。

研一时,尽管科研路上坎坷不少,但余杨祖怡仍旧感到一切都很新颖。在采集实验数据的过程中,她与同门伙伴前往医院,看着病床上全身插满管子的病人,“尽管有些害怕,但还是硬着头皮上了,因为我想让我的研究将来帮助更多人。”她的研究热情愈发浓厚,不断收集和制作实验数据集,前往南方医科大学学习,这些难忘的经历更坚定了她学术深潜的决心,增强了她对学术研究的崇高敬意。

本科与硕士皆在华师就读的余杨祖怡,对学校有着深深的情感。她坦言道,学校在生活上提供的便利与关怀让她更好地全身心投入到学术研究中。她的辅导员林海翠,从本科期间就一路陪伴她至研究生毕业;导师潘家辉在她论文被拒时耐心安慰、时时鼓励,帮助她重拾自信,坚定步伐;和同学小伙伴们一起做实验、一起实习的经历,也让她感受到求学岁月的同窗情谊。

她勉励师弟师妹道:“研究初期应注重学术思维的培养,在阅读论文、参与实验、不断试错的过程中夯实自身研究基础。职场与学术领域有一定区别,应尽早摆脱‘学生思维’,增强自我的主观能动性。”

潜心研究 切实奉献

走在教育事业的前沿

绽放属于自己的独特芳华

职教路上的芳华绽放

教育科学学院(汕尾)职业技术教育学专业

2025届硕士毕业生李若梅

在华师读研的三年,李若梅一步步积累,一点点成长。她以第一 、第二作者的身份, 在《职教论坛》和《职业技术教育》这两本北大核心期刊发表2篇学术论文。 同时,她与伙伴们走在职业教育调研前沿,深入到广东省88所县域中职学校开展实地调研,切实奉献于职业教育事业的发展。尽管困难重重,但听到受调研学校的主任说“我们县域中职教育终于被关注到了”时,她内心深受鼓舞,更加坚定了做好职业教育调研的决心。

除了发表学术论文与课题调研,李若梅还积极参与校内学生工作与志愿者活动,担任行知书院的兼职辅导员与兼职团干,参加“蓝信封行动”活动等等,这些都让她对自己未来职业道路的选择有了清晰的方向与规划。如今,李若梅已经加入华师辅导员的行列,走在教育事业的前沿,育人育心,润物无声。

读研三年,李若梅最想感谢的是自己的导师李娅玲教授。对于她来说,李娅玲教授亦师亦友。作为老师,李娅玲一步步帮助她从科研小白成长为如今能独立研究、具有丰富经验的科研工作者;作为朋友,李娅玲与她几乎无话不谈,以无微不至的关怀,向她倾注了无尽的爱与支持。李若梅勉励华师学子:“不必追赶旁人定义的‘优秀’,教育的意义从不是复刻模板,每个灵魂都能开出自己的花。”

优秀榜样激励我们不断前行

翻开人生新篇章

愿华师学子们

鲲鹏展翼 踏浪前行

书写属于自己的精彩故事

可选购最新华师文创

华南师范大学文创商店

采写丨王琳涵 秦源卿 翟悦晰

陈思涵 刘珈睿黄冬灿 刘炜晴

图片丨华南师大新闻社

部分图片由采访者提供

制图丨陈周芸

执行编辑丨黄冬灿 刘炜晴

责任编辑丨卢嘉裕 吴建国 陈婧

初审丨沈蔚瑜

复审丨林海岸

终审丨周宪

可以第一时间

了解华师最新资讯

我们在场 懂你悲喜 给你力量

校历丨PPT丨招生丨水电费丨网费 | 投稿

睿迎网提示:文章来自网络,不代表本站观点。